カテゴリ

月別 アーカイブ

- 2025年4月 (4)

- 2025年3月 (4)

- 2025年2月 (3)

- 2025年1月 (4)

- 2024年12月 (4)

- 2024年11月 (4)

- 2024年10月 (4)

- 2024年9月 (3)

- 2024年8月 (3)

- 2024年7月 (3)

- 2024年6月 (3)

- 2024年5月 (3)

- 2024年4月 (3)

- 2024年3月 (3)

- 2024年2月 (3)

- 2024年1月 (4)

- 2023年12月 (3)

- 2023年11月 (3)

- 2023年10月 (3)

- 2023年9月 (3)

- 2023年8月 (3)

- 2023年7月 (3)

- 2023年6月 (3)

- 2023年5月 (3)

- 2023年4月 (3)

- 2023年3月 (3)

- 2023年2月 (3)

- 2023年1月 (3)

- 2022年12月 (3)

- 2022年11月 (3)

- 2022年10月 (3)

- 2022年9月 (3)

- 2022年1月 (3)

- 2021年12月 (3)

- 2021年11月 (3)

- 2021年10月 (3)

- 2021年9月 (3)

- 2021年8月 (2)

- 2021年7月 (3)

- 2021年6月 (3)

- 2021年2月 (1)

- 2021年1月 (2)

- 2020年12月 (3)

- 2020年11月 (3)

- 2020年8月 (4)

- 2020年7月 (4)

- 2020年2月 (4)

- 2020年1月 (3)

- 2019年12月 (3)

- 2019年11月 (4)

- 2019年10月 (3)

- 2019年9月 (6)

- 2019年7月 (3)

- 2019年6月 (3)

- 2019年5月 (3)

- 2019年4月 (3)

- 2019年3月 (3)

- 2019年2月 (3)

- 2019年1月 (3)

- 2018年12月 (3)

- 2018年11月 (3)

- 2018年10月 (5)

- 2018年9月 (5)

- 2018年7月 (3)

- 2018年6月 (3)

- 2018年5月 (3)

最近のエントリー

HOME > 活動報告 > アーカイブ > 立体造形 > 7ページ目

活動報告 立体造形 7ページ目

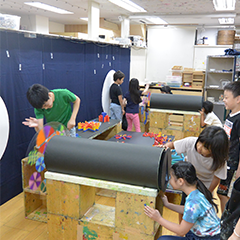

いろいろおんせん/円筒ドーム

造形 集団制作 2021年1月1週目

四角柱の積み木を使い、大きい円柱を作りました。個々の制作活動が調和し、ひとつの世界が表現され、つながりあうことの必然性を自然と体感しました。

親子と幼児クラスは絵本を読んだあと、お話にでてくるいろんな色の温泉をイメージして作りました。

親子クラスは絵本の後に、フラフープを使って遊んだあと、その輪の輪郭を使って作りました。素材で遊ぶことに赴きをおき、保護者と一緒に積んだり、壊したりをくり返し楽しみながら作っていました。

幼児クラスはみんなで入れる温泉を長いロープを広げて輪郭を描き、周りに積み木を積んで作りました。「入り口を開けておこう。」「高く積まないと、外から見えちゃうよ。」「壊れたらお湯が漏れちゃう。」などと温泉のイメージを膨らませながらみんなで相談し、協力しながら大きなお風呂ができました。温泉ができた後は、湯船にカラフルビーズを流し、自分たちで作ったアトリエならではのいろいろ温泉で遊びました。

「四角い積み木で、大きい円柱を作ってみよう。」小学生クラスは、大きい円筒ドーム作りに挑戦しました。

みんなで考えながらロープで作りたい大きさの円柱の土台を作ったあと、壊れにくくて大きいものができるよう、レンガ状に積んでいきました。単純作業のようですが、全体をバランスよく積んでいかないと、大きい円柱はできません。お互いに足並みをそろえ、完成したい一心で自然と協力して、アトリエの積み木を使いきるほど、みんなの背を越える大きい円筒ドームができると思わず歓声があがりました。中にライト入れて円柱からの木漏れ日を楽しんだ後。最後に、積み木を少しずつ抜いて、穴を開けてみました。緊張する中、壊れないで入り口が開き、みんなが中に入れた瞬間に、また歓声があがりました。みんなで協力して作りあげる達成感を感じられたと思います。

2021年1月18日 10:00

キャンドルと積み木でクリスマス

造形 集団制作 個人制作 2020年12月3週目

形のテーマと季節のイメージをもとに、キャンドルホルダーや積み木作品を鑑賞しながら、みんなで作り上げたクリスマスの雰囲気を味わいました。

今月最後の活動は個人と集団制作の両方の経験ができるよう、前回に引き続き三角と四角、そして次の形の円柱を使い、それぞれ作ったいろいろな作品を組み合わせて、クリスマスの雰囲気を表現しました。

1つ目の活動はキャンドルホルダー作りです。透明の円柱のカップに、親子と幼児は色を写し出せるカッティングシートという透明なシールを貼って、小学生はそこにカラーインクの彩色も加えて作りました。

素材で遊ぶのが上手な親子クラスは貼りつけるカップをコップに見立て遊んだり、シールを見立て遊んだりしながら親子で作りました。幼児クラスは見つけたシールをいろんなものに見立てたり、いくつかのシールを組み合わせて、好きな形を作ったりしながら描いていました。小学生クラスは、はじめに光を当てて2つの素材が映し出される様子を観察してから作りました。違いを感じイメージに合わせて素材を選び、両方の素材を上手に選び配置して、ライトアップしたときの雰囲気を意識しながら制作しているようでした。

キャンドルホルダーがカラフルに彩られた後、2つ目の活動は積み木の四角柱と三角柱で制作しました。

親子クラスは作ったり壊したりと、2つの形の積み木と触れ合いながら保護者の方と一緒に作っていました。幼児は絵本の後にサンタさんの来るお家を、小学生はクリスマスをテーマに制作しました。子どもたちの手にかかると、同じ形の積み木から個性豊かな形が生まれ、あっという間に壁面が彩られていきました。

飾り終えたあとはもうひとつ、おやつのケーキをデコレーション、そして作ったキャンドルホルダーに明かりを灯して電気が消えると、アトリエ全体が1つの素敵な作品になりました。キャンドルの光に灯された作品を鑑賞しながら楽しい時間を過ごすことが出来て、心がとても温まる活動になりました。

2020年12月21日 10:00

ダンボールクリスマスツリー/ダンボールの三角オブジェ

造形 集団制作 2020年12月2週目

仲間と作る楽しさと、形の関係性を感じられるよう、みんなで描いた四角い板から三角を切り出し、自由に描きながら1つの大きい作品を作りました。

親子・幼児クラスではまず四角のダンボールを彩色しました。今回は大きな面に直接絵の具を垂らし、刷毛で思い切り塗りました。中には刷毛で塗るのだけでは飽き足らず、手や足も使って思い切り彩色している子もいました。そして彩色したダンボールの上には色とりどりのビニールテープや紙テープも飾りました。テープは引き出す作業も楽しいので、自由に長く出して、素材と触れ合って遊ぶ事も楽しみました。

ここでダンボールは講師の手によってカッターで対角線状に4枚に分割され、4つの三角が現れました。更に壁面に貼ってある台紙に分割した三角を飾ると、大きなクリスマスツリーに大変身しました。一連の流れを不思議そうに見ていた子どもたちも、クリスマスツリーが現れた時は大興奮して喜んでいました。幼児クラスは更にツリーに金や銀のスタンプで飾りつけをしたり、仕上げにツリーの周りにたんぽで白い雪を降らせたりしました。同じ飾り付け方でもそれぞれのやり方で各クラス個性豊かなツリーが出来上がりました。

小学生クラスはまず形のテーマが三角であることを再認識した後、身の回りにはどんな三角のものがあるか考えてみました。

そして今日は立体の三角を作ってオブジェを作ることを伝え、どうしたら立体の三角を作れるか実際に模型を使ってみんなで考えてから、最終的に三角錐や四角錐で何を表現するかみんなで意見をまとめていきました。色もみんなで相談して彩色した大きなダンボールを二等辺三角形にカットし、それを子ども達がみんなで分担し協力しながら高さ180cmの大きな三角錐や四角錐に組み立てていきました。最後に好きな飾りを色々飾っていくと、子ども達のアイディアが詰まった素敵なオブジェに仕上がりました。

今回の活動はどのクラスもこの時期ならではの制作を楽しんだ子どもたちの幸せそうな表情が印象的な活動となりました。

2020年12月14日 10:00

ベニヤ板のオブジェ

造形 個人制作 2020年12月1週目

線を組み合わせてテーマの形の三角を模ることで、形の性質を感じます。

それぞれの感性に合わせて素材を選び、組み合わせて、作品を作りました。

始めに登場したのは変な形の細長い棒状の板です。子どもたちが不思議そうに見つめる中、2本、3本と棒の数を増やし、辺を繋げて合体してみせると「三角だ!」と完成する形のイメージを掴んだようでした。 3本の板は1枚の板から作ったことを伝え「板を切るのはこれ」と電動糸鋸を紹介しました。珍しい機械にちょっと不安そうながらも、板を渡すとすぐに好きな線を描き、ドキドキしながらカットしました。

切った板を好きな三角に合体したら、さらに色々な形のベニヤ板のパーツを飾りました。好きな形を楽しそうに探して貼り合わせながら、どんどん形を変身させていきました。最後にそれぞれの楽しみ方で好きな色を塗り、完成した作品は、描いた色が作った形に活かされた個性豊かな仕上がりになりました。

小学生クラスは、三角に似合う色を考え、実験用のベニヤ板に試し塗りして色を確かめてから塗ったり、季節柄、三角をツリーに見立てて緑で塗ったり、色を塗った上から筆で模様を描いたりと、自分のイメージを形にする力には毎度ながら感心させられました。さらにこんな素材をトッピングしたいと似合う素材を見つけたり、好きな形を作って貼ったり、それぞれの個性が光る作品ができました。

親子クラスは、「れんけつがっちゃん!」という絵本を読んでから、制作の板を電車に見たてて取り出し、幼児小学生クラス同様に電動糸鋸でカットしました。

大きな音の出る糸鋸にドキドキしながらも、おうちの方と一緒に慎重に板をカットしていました。彩色は、自由に筆を動かして描けるよう、切れた電車を一旦元の状態にしてから塗りました。筆で塗る他にもトントン叩いたり、指でなぞったり、自由な遊び方で触れ合い、満足した頃合いで三角に貼り合わせました。最後に飾りをポイポイ貼り付けたら、子どもたちならではの自由な作品に仕上がりました。

今回は沢山の工程を経験しながら1つの作品を作りました。ちょっと手数は多かったですが、夢中になって一つ一つじっくりと作品作りを楽しめた活動となりました。

2020年12月 7日 10:00

木っ端のおうち

造形 個人制作 2020年11月2週目

シンプルな形も組み合わせていくことで、様々な形を表現できます。お家作りをテーマに、積み木のような木っ端を使い、組み合わせて制作しました。

先週、みんなで大きなお家を作ってあそんだつながりから、今週は木っ端を使ったそれぞれのお家作りがテーマです。いろいろな形を組み合わせて新しい形をつくること、立体物の面を彩ることを経験できるよう活動しました。はじめにテーマをイメージできるような絵本を読んだあと、土台のうえに積み木のような木っ端を貼り合わせて、それぞれ好きな形を描きました。そのあと作品を一体化させ、あとで塗る色の発色が良くなるよう、白い絵の具で全体を下塗りした後、彩色するという一連の流れで活動しました。

親子クラスの子どもたちは、高く積んだりならべたり、貼り合わせるボンドで遊んだり、壊すのを楽しんだりと、自分の興味をしめした部分を保護者のサポートのおかげで十分楽しみながら形にしていきました。

幼児クラスは、絵本にでてきたいろんなお家に魅せられたようで、どんなお家にしようかな!とワクワクした様子で制作が始まりました。気に入った木っ端を見つけては丁寧にボンドを塗って、どんどん組み合わせながら、いろいろな形を描いていました。そうしてできた素敵なお家は、それぞれ選んだ好きな色や混ぜてできたいろんな色で楽しそうに彩られていきました。小学生クラスはもう一つ工程を増やし、お家を建てる地面の形もいくつかの板を好きな形に組み合わせて作りました。こんなお家を作りたいというイメージに向かって素材を選び、組み合わせて制作する子が多かったです。色の配置や細部の模様の描写なども考えながら、それぞれ独自の発想でバラエティに富んだ「お家」を作っていました。

このように、同じ活動でも経験する時期によって取り組み方や、それぞれの完成が違ってきます。

今回の素材、木っ端を使った活動は、その年々で少しずつ趣向を変え、作品を通して違いや成長を感じられるよう、毎年取り入れている活動です。今までの作品、初めての方はこれからぜひ、できれば1つの場所に毎年並べて組み合わせて飾って楽しんでほしいと思います。

2020年11月16日 10:00

ダンボールのオブジェ

造形 集団制作 2020年11月1週目

それぞれが自由に描いた線や色が1つの面でつながり、調和のとれた大きな作品を作る経験を通し、協調する楽しさを体感できるよう活動しました。

始めに「おおきいちいさい」という絵本を読んだ後、だんだんと大きい正方形を取り出し大きさを比較し、前回の正方形板を出し活動を振りかえったあと、最後に今回のダンボール板を出しました。「今日のはすごく大きいね。」とつながりを感じている子どもたちに「この間はテープの黄色、今日はおんなじ黄色でもこれで線を描いてみよう」とボールのローラーで描くことを伝えると、それぞれ自由に描き始めました。線がいっぱいになったところで、今度は線と線の間をいろんな色の絵の具で塗りました。 幼児クラスはゆっくり丁寧に塗るクラスもあれば、思いきり体を使って絵の具遊びを楽しみ、やがてダンボールにとどまらず部屋全体を使って楽しむクラスなど、楽しみ方にそれぞれの個性が出ました。 小学生クラスは分割面が多く「細かい部屋が沢山!」と塗り甲斐を感じているようでした。「この色良くない?」「そっちは任せた」など、声をかけあい協力しあって1つの作品を仕上げる姿が印象的でした。

段ボール板を乾かしている間は、小さい同じ正方形の塩ビ板にいろいろな色のシールを貼って彩りました。

透明の面を全部隠すように貼ると、カラフルな板にできることを話すと、色を選び、貼る場所を考えながら、みんなぴったり丁寧に貼っていました。 最後にダンボール板のドアを見せると、すぐにお家になることに気づき、楽しそうに、皆で協力して組み立てていました。お家ができると入ったり出たり、中でくつろいだりと、楽しそうにはしゃぐ声がアトリエに響いていました。最後に穴のあいた屋根をつけて、穴の上に作ったステンドグラスを乗せ、壁をみてごらんと伝えると「虹だ!」「オーロラみたい」と、壁に移りこんだステンドグラスを、目を輝かせて眺めていましたが、まだまだ遊び足りないようで再び屋根付きの家でも思いっきり遊んでいました。

今回は思い思いに活動を楽しみ、一人ではできない素敵な作品ができました。つながる楽しさを経験しながら、協調性を感じられる活動になったと思います。

2020年11月 9日 10:00

円で描く

造形 個人制作 集団制作 2020年4月代替え 2回目

球を使ってあそび、その球を割ったもので円を描くことで、2つの形のそのつながりや、同じ形を重ねてできる美しさを体感できるよう活動しました。

最初にガチャガチャのカプセルを紹介し、色々な大きさのカプセルで遊びました。転がして遊ぶのはもちろんのこと、割って回したり積み重ねてみたり、大きいカプセルの中に小さいカプセルを入れて転がしてみたり、カプセルひとつだけでも遊びの幅が広がっていき、永遠に遊べそうな子どもたちの発想には毎度ながら感心させられました。

カプセルでひとしきり遊んだ後は、今度はカプセルの中にモールやビーズなどの様々な飾りを入れて、自分だけのオリジナルカプセルを作りました。入れる飾りの色や量、組み合わせで、転がした時の見え方が全く変わります。

幼児クラスは、自分の入れた好きな飾りが、転がすとキラキラすること自体を楽しんでいるようでした。小学生クラスは飾りを入れては転がし、見え方を確かめては入れ直してと、考えながら実にじっくりと作品づくりを極めていました。

続いて、カプセルを割って出てきた円の形を、発泡スチロール板に押し当て、円の足跡を見てみました。

他にも植木皿やペットボトルのキャップなど、色々な円の型を並べた上にウレタンマットを敷いて歩いたり寝転がってみたり、体を使って遊びながら楽しみました。やがて気がつけば丸い足跡だらけになったスチロール板の上に、黒いインクをつけたローラーを走らせると、円の足跡がよりはっきり浮かび上がってきます。最後に障子紙を乗せて擦ると、円の足跡の版画が映し出されました。

小学生クラスでは最初に作品を見せ、どうやって作ったか考えてから個人制作に取り掛かりました。円の配置で出来る模様を考えながら、こちらもじっくりと作品づくりに向き合っているようでした。

少し長い時間となった今回の活動ですが、カプセルという素材と存分に触れ合う中で、球から円への形の変化を経ながら、色々な角度から作品作りをじっくりと楽しめた活動となりました。

2020年8月31日 10:00

大きな万華鏡と積み木の花火

造形 個人制作 集団制作 2020年8月2回目

例年なら各地で夏の夜空を彩る花火。今年は経験できないそんな夏の楽しみを感じられるよう、いろいろな素材を使ってみんなで表現して楽しみました。

幼児は制作の意図を感じられるよう、円を分割しでてきた形を組み合わせてカラフルな円を作って遊びました。そしてそのイメージを透明な円に、いろんな色が塗れるようテープを貼り面分割し、色を塗っていきました。どの色にしようか、どこに塗ろうかなと考える表情は楽しそうで、こちらまで嬉しくなりました。

小学生は自分の思い描いたイメージに向かって楽しめるよう、最初に「ねこのはなびや」という花火の絵本を読みました。円の大きさや数も、分割する部屋の線の太さも自由。提示された内容の中で、それぞれが思う花火をじっくりと描いているようでした。出来た作品を紺色の壁面に吊り下げ飾ってみると、ゆらゆら揺れるカラフルな作品たちがアトリエを彩ってくれました。早速「花火みたい!」と声が上がるクラスも!

小休止の後は、幼児クラスは「ねこのはなびや」の絵本を読みました。

「みんなもはなびやになっちゃおう!」と、かずの木という色とりどりの積み木を花火に見立て、積んだり並べたり、ビーズの火薬を詰めたりして遊びました。どうすれば花火っぽくなるか試行錯誤している子や、リボンなど好きな形の花火を作る子、小学生では花火の装置を作る子もおり、それぞれが自由な発想のもと花火づくりを楽しみました。

そうしてアトリエが花火だらけになったら、最後に巨大円柱の仕掛け花火装置が登場です。「みんなの丸がこの装置で変身するよ!」最初に作ったみんなの作品を集めて、大きな円に並べれば準備完了です。「どうなるのかな?」子どもたちが興味津々で円柱を覗くと「うわあ!」と感嘆の声。円柱の向こうでは、みんなの作品が幾重にも広がっては回り、まるで花火のようにキラキラしています。円柱の装置の正体は万華鏡でした。子どもたちも「きれい!」と大喜びで、時間が忘れるくらい花火を回して眺めて遊びました。今年な

らではのアトリエだけの花火大会、作った作品とともにみんなの思い出になったらいいなと思います。

2020年8月24日 10:00

紙粘土のレリーフ

造形 個人制作 集団制作 2020年4月代替え 1回目

球という形を、紙粘土を使って自分で作ることで感じました。素材とふれあい、感触を楽しみながらできた球を組み合わせ、いろんな模様を作りました。

こんにちは。でてきたのは真っ白い球体です。「あ!粘土だ。」と嬉しそう見つめる子どもたちの前で、粘土はコロコロ、べしゃ!にょろにょろと、どんどん形が変化していきます。くねくね、べしゃ!またコロコロ。「あれ?」気が付くと粘土は黄色に変身!?そんなマジックの秘密は粘土に潜ませていた絵の具です。

早くやりたいと興味を示した子どもたちに配り、今度はみんなが挑戦です。どんな色が出てくるかワクワクしながら、自由自在に形が変わる様子や感触を楽しんでいました。中には好きな色が出てこなくてがっかりしたりしてる子もいました。しかし赤や黄色、緑に水色、入れた絵の具の色は7色ですが、組み合わせてこねるといろんな色が生まれます。作る色を考えたり、想像したりしながら混ぜて好きな色も作りました。

好きな色粘土を作ったら、今度はそれぞれのクラスに合わせて形を変えて、板の上に貼っていきました。

小さい球が集まるといろんな形が描けます。小学生はテーマである球だけで好きな模様を描いてみようと提案し、それぞれ作りたいイメージを考えてから描きました。感覚的に組み合わせたり、具体的な形をめざして組合わせたり、それぞれに創意工夫を凝らして作っていました。親子クラスは好きなようにできた形を、幼児クラスは小さいころころくんにしてそれぞれ自由に組み合わせていきました。できた模様は形や模様の変化の面白さを感じられるよう、最後に板でつぶしたり、さらに模様を加えたりもして描きました。

それぞれに粘土を使い描いた後は、同じ粘土とカプセル球を組み合わせて不思議なボールも作りました。

中に仕掛けたビー玉の重さが偏り、まっすぐ思うように動かないボールです。粘土で仕掛けを隠した後は、みんなで転がしたり、絵の具をつけて描いたりして遊びました。あっちこっちへ「やだよ~。」と行ってしまうボールとともに「やだよ~。」と笑いながらその動きを楽しんでいました。

2020年8月 3日 10:00

立方体と直角二等辺三角柱

造形 集団制作 2020年7月2週目

個々の制作が1つの空間でつながり、広がりのある世界が表現できました人と物がつながりあうことの必然性や面白さを感じられるよう活動しました。

幼児・小学生クラスでは最初に「やまぼう」という絵本を読みました。お話の後に、直角二等辺三角柱の積み木をガムテープの上に山型に並べて貼った土台を見せると、「あ!やまぼうだ!」とお話とすんなりイメージがつながっていき、自然と積み木遊びへと移行していきました。

今回は予め部屋に置いておいた角棒の周りに自分で場所を決めて山を作っていきました。同じ土台でも立方体と直方体の組み合わせ方や積んでいく向きによって、きれいに揃った山やでこぼこな山、穴があいている山など個性豊かな山がたくさんできあがりました。ピタピタと土台に積み木がはまっていく心地よさに夢中になりながら一人で2つ、3つとどんどん山を作っていく内に、いつの間にか隣にある山とつながっていき、自然と部屋全体にきれいな山並みの風景ができあがっていきました。

小学生クラスでは絵本と共にいろいろな場所の渓谷や峡谷の写真を見てイメージを膨らませたので、橋やダム、川沿いの道などを作って更に具体的に切り取られた風景へと発展していきました。

親子クラスは『はらぺこへびくん』の絵本を読みました。直角二等辺三角形の土台を、お話にてできたへびくんに見立てて取り出します。それぞれ丸めたり、組み合わせたりといろんなものや形に変身させて、見立て遊びをしました。遊びの流れでへびくんに積み木のご飯をあげて、ごっこ遊びをしながら山をつくりました。

最後には山並みの真ん中にある角棒の川にビーズの水を流して遊びました。

みんな川に泳いでいる魚のように生き生きと遊んでいるのが印象的でした。単純な形の組み合わせにより、複雑で大きな作品ができることや、作ったもので遊ぶ楽しさを体験できた活動となりました。

2020年7月13日 10:00

<<前のページへ|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|次のページへ>>