カテゴリ

月別 アーカイブ

- 2025年4月 (4)

- 2025年3月 (4)

- 2025年2月 (3)

- 2025年1月 (4)

- 2024年12月 (4)

- 2024年11月 (4)

- 2024年10月 (4)

- 2024年9月 (3)

- 2024年8月 (3)

- 2024年7月 (3)

- 2024年6月 (3)

- 2024年5月 (3)

- 2024年4月 (3)

- 2024年3月 (3)

- 2024年2月 (3)

- 2024年1月 (4)

- 2023年12月 (3)

- 2023年11月 (3)

- 2023年10月 (3)

- 2023年9月 (3)

- 2023年8月 (3)

- 2023年7月 (3)

- 2023年6月 (3)

- 2023年5月 (3)

- 2023年4月 (3)

- 2023年3月 (3)

- 2023年2月 (3)

- 2023年1月 (3)

- 2022年12月 (3)

- 2022年11月 (3)

- 2022年10月 (3)

- 2022年9月 (3)

- 2022年1月 (3)

- 2021年12月 (3)

- 2021年11月 (3)

- 2021年10月 (3)

- 2021年9月 (3)

- 2021年8月 (2)

- 2021年7月 (3)

- 2021年6月 (3)

- 2021年2月 (1)

- 2021年1月 (2)

- 2020年12月 (3)

- 2020年11月 (3)

- 2020年8月 (4)

- 2020年7月 (4)

- 2020年2月 (4)

- 2020年1月 (3)

- 2019年12月 (3)

- 2019年11月 (4)

- 2019年10月 (3)

- 2019年9月 (6)

- 2019年7月 (3)

- 2019年6月 (3)

- 2019年5月 (3)

- 2019年4月 (3)

- 2019年3月 (3)

- 2019年2月 (3)

- 2019年1月 (3)

- 2018年12月 (3)

- 2018年11月 (3)

- 2018年10月 (5)

- 2018年9月 (5)

- 2018年7月 (3)

- 2018年6月 (3)

- 2018年5月 (3)

最近のエントリー

活動報告 10ページ目

積み木あそび

全クラス 造形 集団制作 2023年1月1週目

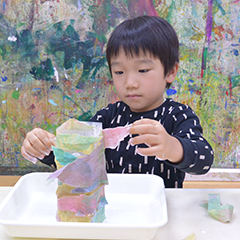

積み木を使って四角柱と触れ合いました。個々の制作が1つの空間の中で自然と調和することで、つながりあう心地よさを体感できるよう活動しました。

新年1回目の活動は、大きさに秩序のある四角柱の積み木をたくさん使った活動です。今回は「お城」というテーマを決め、みんなで共通のイメージを膨らませていきました。壁面に色々なお城の写真を貼っておくと、部屋の中に入った瞬間から興味津々の子ども達。活動が始まると早速積み木を手に取り、それぞれのイメージに合わせてどんどんと積み木が積まれていきました。

何人かで大きな一つのお城を作ったり、お城が形作られた後も周りに道や池などそれぞれが作りたいものを作ったりしていくと、最後には和風のお城や洋風のお城など、クラスによって個性的なお城がそびえたつ、素敵な積み木の世界がアトリエに広がりました。個々の遊びや制作が、ひとつの空間の中で自然と調和し、つながりあう心地よさを体感できる活動となりました。

2023年1月16日 10:00

お菓子と積木でクリスマス

全クラス 積み木 集団制作 2022年12月3週目

先週描いたツリーやつながりのあるものを、積み木を使って表現しました。作品がつながり調和してできた情景を、お菓子のツリーと共に楽しみました。

絵本を読んだり、先週までの活動を振り返ったりしたあと、それぞれのイメ―ジを描きました。同じ形の四角柱が組み合わさると、三角のツリーや、三角屋根のお家など、いろいろな形へと変化していきます。子どもたちの手にかかると、あっという間にアトリエが、積み木やテーマで統一された素敵な空間へと彩られていきました。積み木の後は、食べられる四角形を三角のツリーに変身させて、お菓子のツリーも彩りました。準備ができたら、みんなで作った作品を囲み、待ちに待ったおやつの時間。「いただきます。」の声と共に電気が消え、ライトやロウソクがライトアップされると、思わず歓声が上がりました。1つのイメージをもとにみんなの作品が調和してできた、いつもと違うアトリエならではのクリスマスの雰囲気を楽しんでいるようでした。

2022年12月19日 10:00

大きなダンボールツリー

全クラス 造形 集団制作 2022年12月2週目

長方形を斜めに切ってできた三角形を組み合わせて、大きなツリーを作りながら、四角と三角の関係性や、皆で大きいものに描く楽しさを体感しました。

まずは大きな四角のダンボール板を、スポンジローラーを使って彩色しました。どの子も腕をたくさん動かして、久しぶりの大きな面への彩色を、身体全体を使って楽しんでいるようでした。小学生には最後にツリーに変身させる事を予め伝え、似合う絵の具の色をみんなで決めてから制作しました。

そうして出来たダンボール板に、更にスポンジブラシでいろんな色の飾りをつけていきました。そして四角のダンボールを斜めにカットして三角に変化させて組み合わせていきます。最後に1週目で作ったベニヤのオーナメントを好きな所に飾り付けると、アトリエオリジナルのクリスマスツリーの完成です。

季節感のあるダイナミックな制作を通して、みんなで1つの大きな作品を作り上げる達成感を感じられたようでした。

2022年12月12日 10:00

三角から作るオーナメント

全クラス 造形 個人制作 2022年12月1週目

三角形のベニヤ板を切ることでできた形を活かして制作しました。他の素材を組み合わせながらそれぞれのイメージを想像して、形にしていきました。

まず始めに登場したのは、正三角形から切り出した、直角二等辺三角形のベニヤ板です。今回はその三角を変身させようということで、糸鋸を使って、親子・幼児クラスは2つに、小学生クラスはそれぞれの角を活かして3つにカットしました。子ども達の切り方によって実に様々な形に変化したベニヤを色々なものに見立て、そこに小さいベニヤ木っ端の飾りをつけてイメージをどんどん膨らませ、更に好きなように色を塗ると、同じ三角から切り出されたとは思えないくらい個性的な作品がたくさん生まれました。少し手数の多い制作でしたが、どの子も最後まで夢中になって取り組む姿がみられました。

自分のイメージしたものを、形にとらわれず自由に表現する力、そして子ども達の発想の豊かさを改めて感じる事のできた活動となりました

2022年12月 5日 10:00

紙吹雪の描画

全クラス 造形 集団制作 2022年11月3週目

自分で描いた素材を加工し組み合わせて描きます。どんな模様、作品になるかを想像しながら作る工程、素材の変化、作品との出会いを楽しみました。

2022年11月21日 10:00

毛糸の色面構成

全クラス 造形 集団制作 2022年11月2週目

三角へとつながる活動です。毛糸の線を使って描きながら、線によって面が分割され、三角や四角などの形が生まれる様子・その関係性を体感しました。

2022年11月14日 10:00

塩ビ板の版画

全クラス 造形 個人制作 2022年11月1週目

色々な素材を使い、性質を活かして制作しました。作った作品を重ね合わせることにより、1つの模様から多種多様な表現ができることを体感しました。

透明の塩ビ板を使って版画をしました。はじめに版にするダンボール板に、プチプチや波ダンボール、滑り止めマットなど凹凸のある色々な素材を貼り合わせていきました。、制作としてはあまり体感することのない素材を、ただ貼るだけではなく、それぞれを手に取り、感触をじっくりと味わい楽しみながら作っていました。できた版にインクを塗り、塩ビ板をそっと重ねてこすり転写すると、透明な板の上にきれいに版の模様が付き、ひと味違う刷り上がりに思わず歓声があがりました。 今回は3色3枚の塩ビ板に版画をして、最後に重ねて飾りました。模様を合わせたり、向きをかえて重ねたり、また重ねる色の順番を変えても作品の世界観がどんどん変化していきます。それぞれ工夫しながら組み合わせ、深みのある作品作りを楽しんでいました。

2022年11月 7日 10:00

ロウの円形オブジェ

全クラス 造形 個人制作 2022年10月3週目

自分で描いた素材を加工し組み合わせて描きます。どんな模様、作品になるかを想像しながら作る工程、素材の変化、作品との出会いを楽しみました。

今回は冷やすと固まる不思議な素材、ロウを使った活動です。まずは色のついた液体のロウを、板の上に好きなように垂らしていきました。そして固まったロウを板からはがし、円柱の型に入れて、仕上げのロウを流し込みました。

垂らしたロウが固まる様子を興味深く観察したり、はがしたロウを折る感触を楽しんだり、水や氷を使って作品を冷やす作業を楽しんだり、小学生は色ロウもつかって仕上げのロウを何層にも重ねていったりと、それぞれのクラス・子どもたちにあわせて、さまざまな楽しみ方で活動を進めていきました。

最後に作品が型からスポッとはずれると、子どもたちからは嬉しい歓声があがりました。色々な工程を経て、作品に表れた予想外の模様との出会いにも、また喜びをかんじているようでした。

2022年10月24日 10:00

粘土を使った色面構成/ランプシェード

親子幼児クラス 造形 集団制作/小学生クラス 造形 個人製作 2022年10月2週目

長い面に作った線を、みんなで組み合わせて描きます。それぞれ自由に描いた点や線、色や形が調和して、複雑な形が作りだされる様子を体感しました。

まずは紙粘土を、導入で読んだ絵本に出てきたへびのたまごに見立てて、その感触を楽しみながら、へびのような紐状に伸ばしたり、色々な形に変身させたりしていきました。そしてその紙粘土を細長いダンボール板に貼っていき、出来たお部屋の中に好きなように色を塗っていきました。今回の制作は工程こそ単純なものでしたが、粘土の貼り方や色の塗り方・選び方などによって、各クラスとても個性が表れた作品が並びました。いつもの自由な色塗りとは対照的な、少し秩序のあるような色面分割の美しさを、子ども達も存分に感じてくれていたようでした。

小学生クラスは、2週目もそれぞれのペースで制作をすすめました。

パーツ作り・彩色・構成という工程を、それぞれ自分のイメージに合わせて考え工夫しながら取り組んでいました。モチーフを決めて表現したり、光が映し出される様子や色あいを意識したり。完成した作品は、同じ素材とは思えない、それぞれの個性が引き立つ、素敵な作品ばかりでした。 毎日忙しい小学生、お休み前のひとときに、自分の作った素敵なランプシェードを灯して、ゆったりとした時間を過ごしてもらえたらと思います。

2022年10月17日 10:00

秋色ランプシェード/ランプシェード

親子幼児クラス 造形 集団・個人制作/小学生クラス 造形 個人製作 2022年10月1週目

みんなで描いた作品を使い、個々に平面から立体のオブジェを作りました。面から線、線から面へ、作品を活かし、新たな作品を作ることを経験しました。

大きい紙のうえに、みんなで遊びながら描きました。円柱の積み木に赤や黄色、茶色や深緑の絵の具をつけて障子紙の上を転がすと、軌跡で紙がどんどん秋色に染まっていきました。できた紙は破いて遊び、小さくなった紙はまるで落ち葉のようです。集めたり、飛ばしたりして遊んだあと、型に針金入りの紙紐を巻き、周りに気に入った落ち葉の紙を選びながらボンドで貼ると、秋色ランプシェードの完成です。描いたり遊んだり、鑑賞したりと、みんなでちょっと早い秋を満喫しました。

小学生クラスは、いろんな素材を組み合わせ、円柱形のオブジェを作りました。複雑な工程を試行錯誤しながらじっくりと取り組めるように、2週連続使って制作しました。

始めに2週続けて素材の加工から構成、彩色まで、すべて自由に工夫して作れることを伝えて使う材料を見せました。 材料は、土台となるダンボールの四角い板と、装飾するため加工するベニヤ板です。説明の前にシンプルな見本にライトをともして見せると、 制作のイメージが伝わり、創作意欲がわいたようです。必要な工程、何を工夫したら良いかみんなで考えながら伝えたあと、早速制作にかかりました。 それぞれダンボールカッターや電動糸鋸を使いこなしパーツを作り、1週目は終わりました。

2022年10月10日 10:00

100件以降の記事はアーカイブからご覧いただけます。